A型とB型の違いは?就労継続支援事業の仕組みと制度の基本をわかりやすく紹介

制度とか運営の仕組みが難しそうで、自分にできるのか不安です...

大丈夫です。ポイントを押さえて、仕組みを一緒に理解していきましょう。

就労継続支援事業に興味を持ち始めると、まず気になるのが「制度の仕組み」。

制度や仕組みと聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。でも、実際には「知っておくべきポイント」が整理されていれば、仕組みを理解することは決して難しくありません。

制度の枠組みを知ることで、不安を安心に変えられるヒントがきっと見つかるはずです。

ここでは、就労継続支援A型・B型の基本構造からそれぞれの違いについて図解を交えてわかりやすく解説していきます。

仕組みを理解すれば、福祉未経験でも就労継続支援事業は始められる

一見すると複雑そうに見える就労継続支援事業ですが、実は国の制度によって運営の枠組みが明確に定められており、再現性のあるビジネスモデルとして確立されています。

またフランチャイズに加盟することで、制度対応や採用、育成、集客といった不安要素を大きく軽減できます。

つまり、正しい仕組みと支援体制を理解すれば、福祉業界未経験でも地域社会に貢献しながら、安定した運営を目指せるのです。

まずは就労継続支援A型・B型の基本構造を知ろう

就労継続支援には「A型」と「B型」の2つの事業形態があります。

名称が類似している通り、共通している項目もあるので、まずはそこから見ていきましょう。

A型とB型、共通の基本構造

1 : 障害福祉サービスである

就労継続支援A型・B型は、いずれも障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」の一つとして位置づけられています。

つまり、これらのサービスは、障がいのある方が地域で自立した生活を営めるようにすることを目的とした、国の制度に基づく支援です。

利用対象となるのは、障がいのある方のうち、就労に対する意欲や能力を持ちながらも、障がいの特性や年齢、これまでの経験などにより、現時点では一般企業での雇用が難しいとされる方々です。

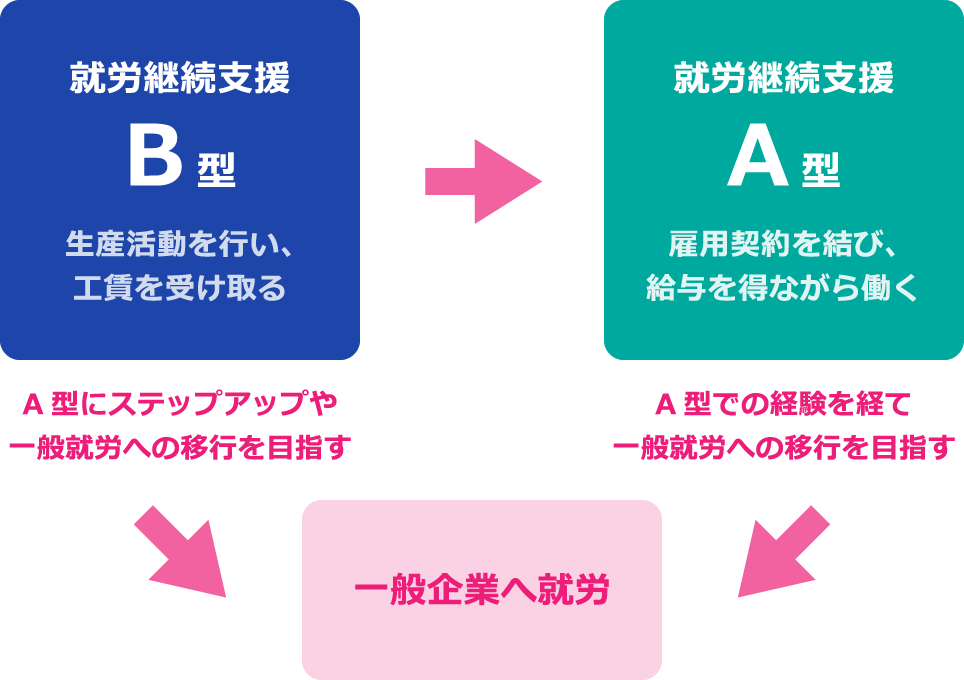

また、就労継続支援A型とB型は、それぞれ独立したサービスではありますが、連続性のある支援として活用されるケースも少なくありません。

たとえば、B型で生活リズムや作業習慣を整えた後に、A型へステップアップするという流れや、A型での経験を経て一般就労へ移行するというケースもあります。

このように、就労支援サービスを利用する方(以下、利用者)の状態や目標に応じて、柔軟に支援内容を選べる点が、就労継続支援の制度全体の強みです。

福祉的支援と就労支援が融合した仕組みだからこそ、それぞれのステージに適した関わり方が可能になっています。

2 : 生産活動を通じた支援を行う

就労継続支援A型・B型のいずれにおいても、「生産活動(作業)」を通じて、働く力を養う支援が行われます。

たとえば、軽作業や製造、清掃、農作業、パソコン業務など、事業所ごとに異なる業務が提供されており、利用者はこれらに取り組むことで、働く体力やスキル、協調性などを身につけていきます。

この「作業」を通じた支援というスタイルは、両事業に共通する大きな特徴であり、単なる訓練ではなく、実際の仕事を行う中で成長していくプロセスを重視しています。

3 : サービスの相関関係

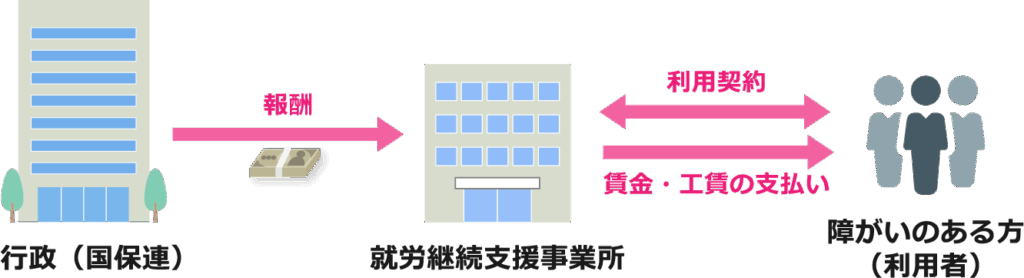

就労継続支援A型・B型のサービスは、障がいのある方(利用者)、事業所、そして行政(国保連)との間で成り立っています。

利用者は事業所と「利用契約」を結び、支援を受けながら生産活動に取り組みます。事業所はその対価として、利用者に「賃金(A型)」「工賃(B型)」を支払います。

一方、事業所は利用者への支援実績に応じて、行政(国保連)から「報酬」を受け取る仕組みになっており、この報酬が事業運営の大きな柱となっています。

このように、制度全体が「支援の提供」と「成果に応じた公的な補助」のサイクルで構成されているため、継続的な支援と安定的な運営が可能になっています。

A型とB型、仕組みの違い

「A型」と「B型」、名称が似ている一方で、対象となる利用者や支援内容、運営の仕組みに明確な違いがあります。

混同されがちな2つの事業形態について、それぞれの特徴を整理して見ていきましょう。

A型とB型の基本構造の比較

●A型 : 利用者と雇用契約を結び、労働法に基づいて最低賃金以上の給与を支払います。

●B型 : 雇用契約を結ばず、個人のペースに合わせた作業を提供し、報酬は「工賃」という形で支払われます。

こうした違いが、制度上の報酬モデルや事業運営のスタイルに大きく影響します。

A型では、就労能力が比較的高く、一般就労を見据えた支援を行う必要があるため、職場環境の整備や企業との連携、就職先の確保などが重要です。

一方でB型は、より柔軟な支援が求められ、利用者の体調や特性に寄り添った作業提供が中心になります。

また、職員の配置やスキルにも違いがあります。

A型では労務管理や就労支援のノウハウが求められ、B型では作業指導や生活支援の経験が重視されます。

| A型事業所 | B型事業所 | |

|---|---|---|

| 雇用契約 | あり(労働基準法が適用) | なし(作業提供型) |

| 報酬 | 給与(最低賃金以上) | 工賃(平均月額1.5〜2万円程度) |

| 主な利用対象 | 一般就労を目指す中軽度の方 | 支援が必要な中重度の方 |

| 支援の目的 | 一般企業への就職 | 自立・社会参加・ステップアップ |

| 職員の役割 | 労務管理+職業指導+就労支援 | 作業指導+生活支援+就労支援 |

就労継続支援事業の報酬制度とは?

報酬制度の基本 : 収益の柱は「基本報酬」と「加算報酬」

就労継続支援事業の収益は、障害福祉サービス報酬として国や自治体から支給される「基本報酬」と「加算報酬」で構成されています。

1 : 基本報酬

利用者1人あたりの支援日数・支援時間に応じて算定される固定的な報酬。事業所運営のベースとなる部分です。

2 : 加算報酬

一定の条件を満たすことで上乗せされる報酬。たとえば、質の高い支援や就労実績のある支援などが評価され、追加報酬が発生します。

この制度設計の狙いは、単に利用者を受け入れて時間を過ごすような受動的な支援ではなく、「成果やプロセスの質に応じた評価」を可能にすることです。そのため、ただ通所しているだけでは評価の対象になりません。丁寧で成果のある支援を提供できれば加算報酬が充実し、結果として事業の収益性向上にもつながる仕組みになっています。

また、加算の中には専門的な知識が求められるものもあります。こうした点で、フランチャイズ本部の制度対応ノウハウやテンプレートを活用できると、開業初期から安定した運営を実現しやすくなります。

A型とB型の報酬制度の違いとは?

就労継続支援事業における「A型」と「B型」では、支援の形だけでなく、事業所が受け取れる報酬の仕組みにも違いがあります。制度の理解を深めることで、より現実的な収益見通しが立てやすくなります。

A型 : 雇用契約に基づく支援 × 就労成果が報酬に直結

A型事業所では、利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を支払う必要があります。事業所は「雇用主」としての責任を負う立場となりますが、その分、稼働率(利用者がどれだけ安定して通所しているか)などの通所状況や、就労移行の実績といった成果が報酬に反映されやすい仕組みが整っています。一方で、人件費が高くなりやすいため、支援体制や業務設計には工夫が求められます。

報酬は以下のような要素で構成されます。

●算定する単位数×1単位の単価=報酬金額

(算定できる単位数は「定員数」「職員の配置状況」「評価点(=スコア)」で決まる)

A型事業所では、評価点(スコア)が基本報酬を決める重要な要素となるため、雇用契約に基づく安定した支援を土台としながら、一般就労への移行や定着支援などの成果を積み重ねることで、制度上も高く評価されやすくなります。

※評価点(スコア)は、以下の7項目の点数を総合した評価点(=スコア)で決まります。

・労働時間

・多様な働き方

・支援力向上のための取り組み

・地域連携活動

・経営改善計画

・利用者の知識・能力向上

B型 : 柔軟な支援 × 通所支援実績が軸

B型事業所は雇用契約を結ばず、利用者の体調や生活リズムに合わせた柔軟な支援が特徴です。報酬体系はA型とは異なり、評価点(スコア)による報酬単位の決定ではなく、「職員の配置状況」「定員数」「平均工賃月額」により報酬単位が変わります。

報酬は以下のような要素で構成されます。

●基本報酬は「職員の配置状況」「定員数」「平均工賃月額」の3つの要素で基本報酬の単位数が決まるサービス費Ⅰ~Ⅲ、または「職員の配置状況」「定員数」の2つの要素で基本報酬の単位数が決まるサービス費Ⅳ~Ⅵがある

●作業提供や個別支援に対する「加算報酬」が上乗せされる

B型事業所では、軽作業や自主製品づくりなどの生産活動を通じて、利用者が自信や達成感を得られるような支援が行われます。制度上もこうした生産活動を安定的に提供できる体制や、工賃向上に向けた支援が加算の対象とされており、事業所の工夫が報酬に反映される仕組みとなっています。

まとめ : 制度理解が、支援の質と経営安定の第一歩

就労継続支援事業は、制度に支えられた仕組みで成り立つ「制度ビジネス」としての側面を持ちます。

特に、A型・B型の違いを把握し、報酬制度を理解した上で加算の取得に取り組むことは、支援の質と経営の両面において大きなプラスをもたらします。制度を活かした運営設計こそが、継続的な事業成長のカギとなるのです。

正しく知って、正しく活かす——それが、就労継続支援事業の第一歩です。

また、フランチャイズ本部のサポートを活用しながら、報酬制度と向き合い、質の高い支援を提供していくことが、成功への近道といえるでしょう。

制度を理解した上で運営すれば、支援の質も収益も両立できそうですね。

制度は難しそうに見えて、実は運営の味方なんです。一緒に継続できる支援を築いていきましょう。

フランチャイズ

フランチャイズ  就労支援

就労支援  運営

運営

.png)